コラム

ハートの模様に憧れて

- いきもの紹介

- 水族館の裏側

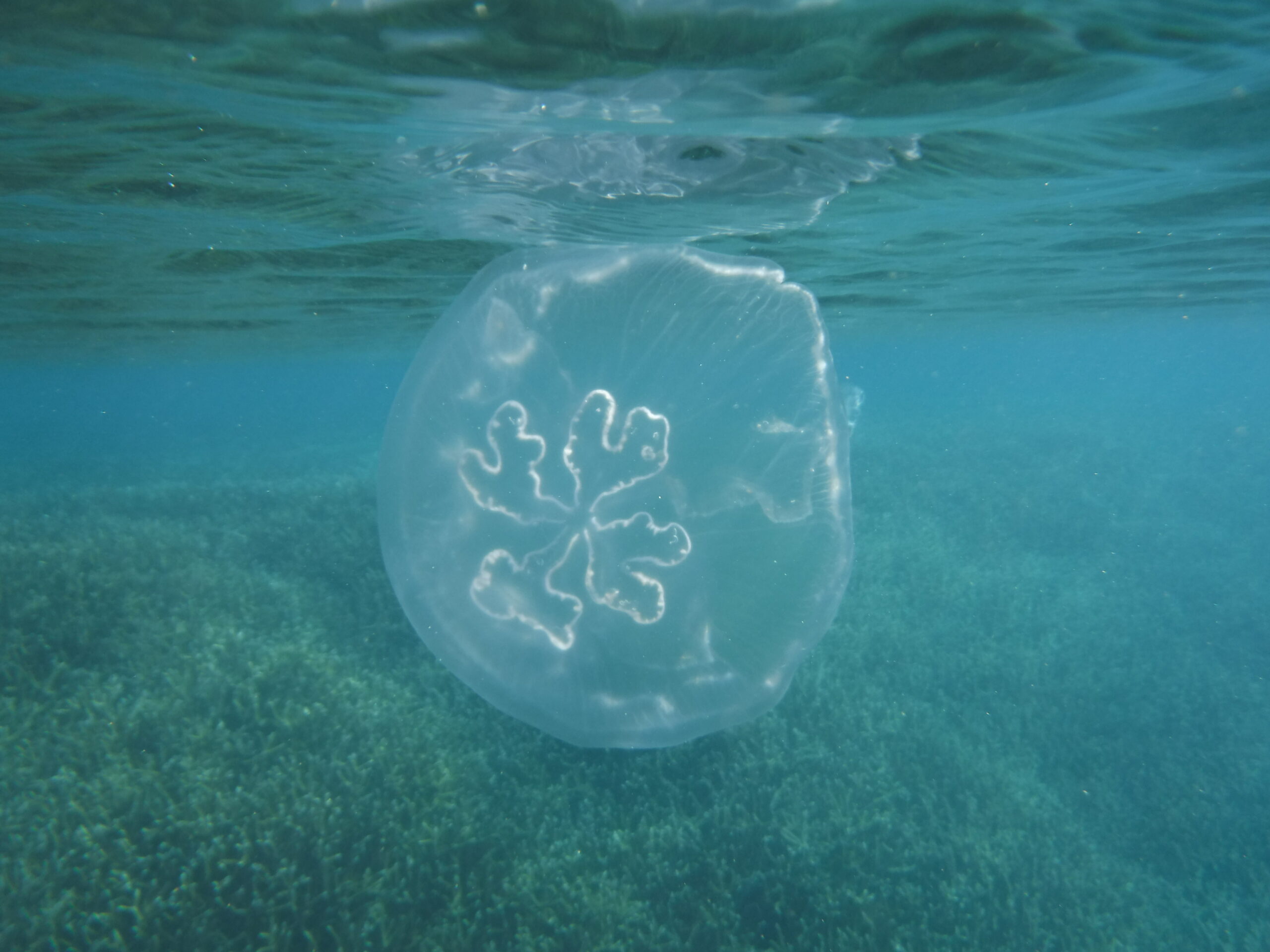

今回のコラムでは、ハート模様のクラゲ「ナンヨウミズクラゲ」をご紹介!すみだ水族館で生まれたナンヨウミズクラゲが大きくなるまでのスタッフの挑戦をお伝えします。(展示飼育チーム 鈴木香波)

■「小笠原のミズクラゲ」から「ナンヨウミズクラゲ」へ

すみだ水族館ではクラゲの繁殖を行っており、館内にあるアクアベース「ラボ」ではたくさんのクラゲのポリプ(クラゲの形になる前の小さなイソギンチャクのような形態)を飼育しています(前コラム参照)。2013年からは「小笠原の海で採取したミズクラゲ」のポリプも飼育しており、そこから小さなクラゲも生まれています。

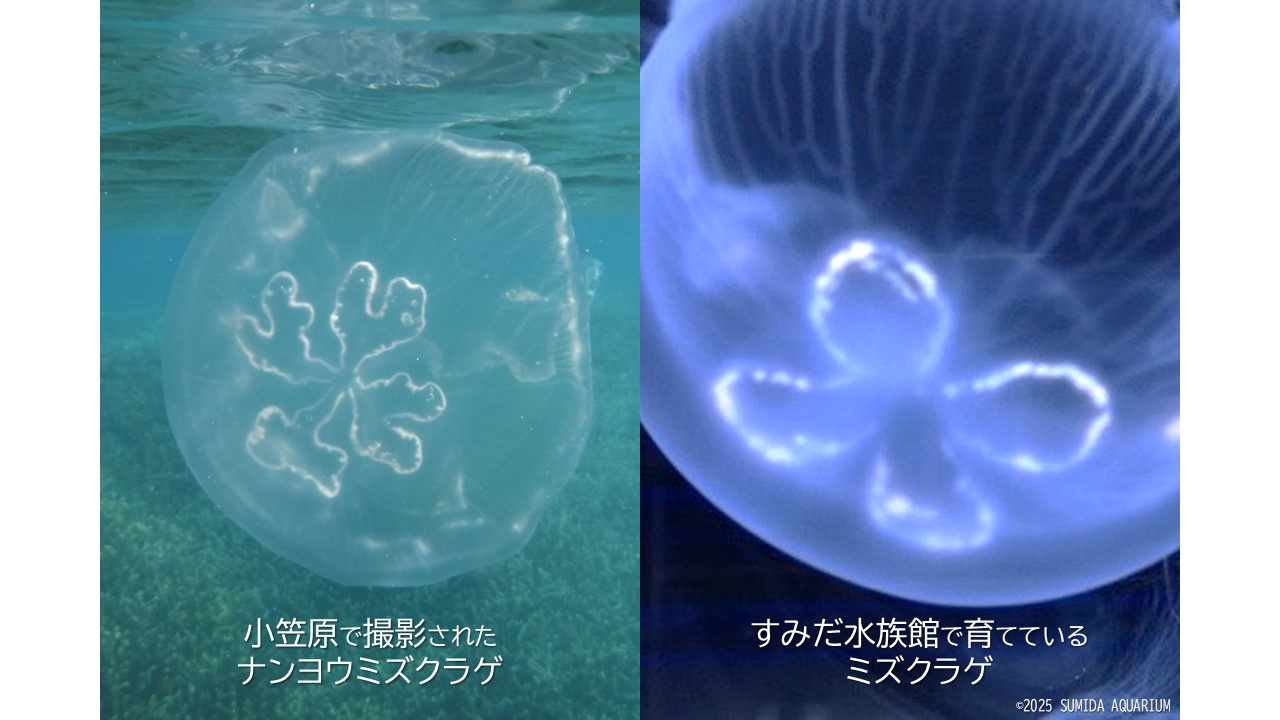

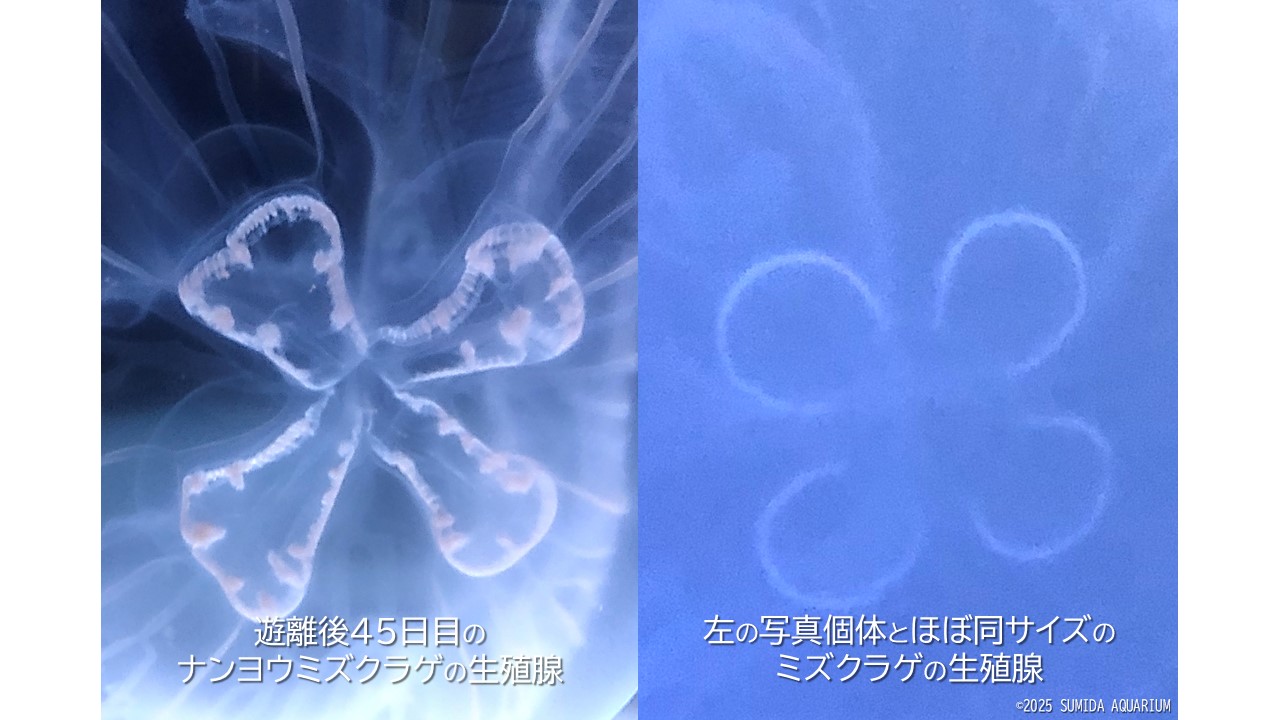

小笠原のミズクラゲと本州近海でよく見られるミズクラゲでは傘の真ん中に4つある生殖腺の形が違っていますが、過去に5cmまでクラゲを育てた時にはその違いは出ませんでした。その後、歳月が流れよく観察される本州のミズクラゲと小笠原のミズクラゲは違う種類ではないか?と研究が進み、2023年には遺伝的にも異なる種類だと分かったのです。現在はこのクラゲに「ナンヨウミズクラゲ」という新しい名前も付けられました。

小笠原のミズクラゲが改めて注目され「ナンヨウミズクラゲ」として紹介できるこの機会に、形の違いが出るかどうかもう一度飼育にチャレンジしようとなり、いざ、育成に向けて動き出しました!

■そもそもナンヨウミズクラゲとは?

2025年時点で、日本近海で生息が確認されているミズクラゲの仲間は、ミズクラゲAurelia coerulea、キタミズクラゲAurelia limbata 、ナンヨウミズクラゲAurelia malayensisの3種類です。ただ最もポピュラーなミズクラゲでさえここ10年で学名がAurelia auritaからAurelia coeruleaに変わったくらいクラゲの分類はまだまだ発展途上です。そんなミズクラゲの中でもナンヨウミズクラゲは2024年に提唱されたばかりで歴史が浅いクラゲです。

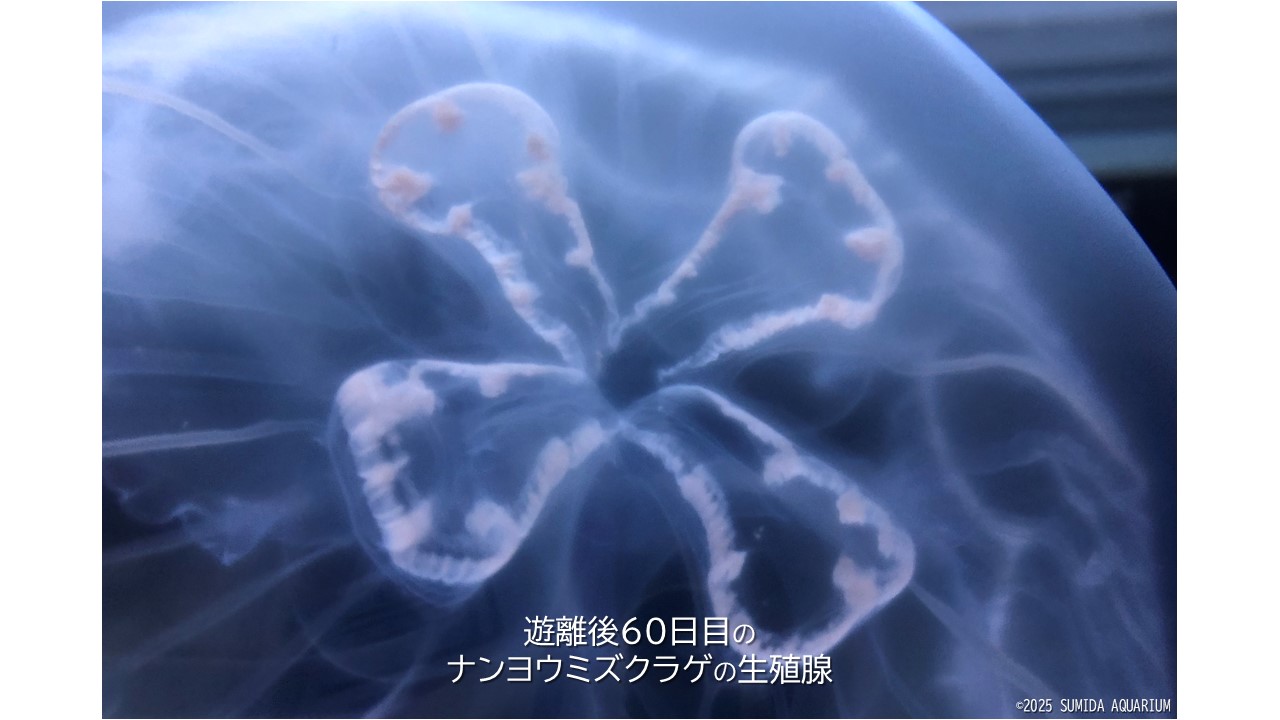

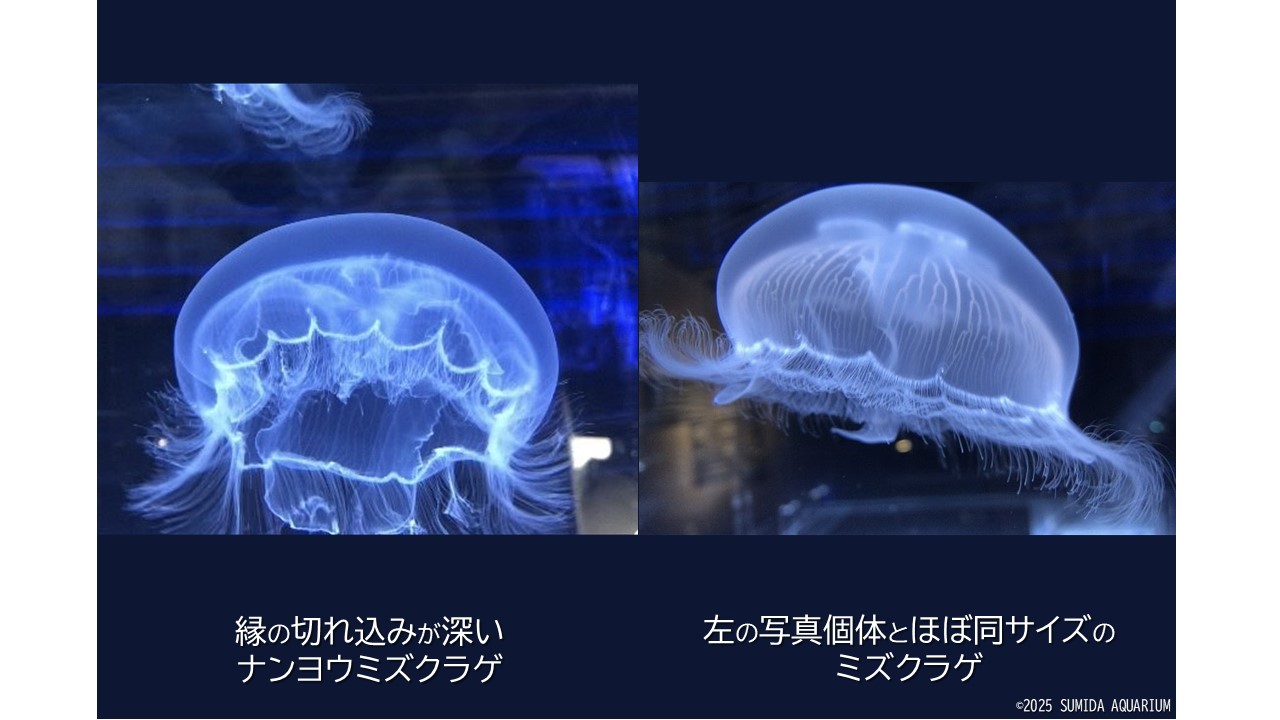

ナンヨウミズクラゲはフィリピンのパラワン島(マレー諸島)やハワイなどの暖かい海に暮らしており、日本では沖縄や小笠原諸島などで確認されています。ミズクラゲとの見た目の違いは、「生殖腺がギザギザしたハート形に近い」他に、「傘の切れ込みが深い」「傘のゼラチン質が薄い」「口腕や保育嚢が単純な形状」などがあります。この中で私が特にビックリしたのは生殖腺の形!ミズクラゲの生殖腺は丸みを帯びた馬蹄形であるのに対して、ナンヨウミズクラゲの生殖腺は「ハート形」!?ちなみに、生殖腺はクラゲの傘の真ん中にあるクローバーのような形をしている部分のことで、ここで卵や精子が作られます。数多くの水族館で展示され、海でも見かけることの多いミズクラゲですが、このような生殖腺の形をしたミズクラゲの仲間がいるなんて…!初めて知った時はビックリして、これは見てみたい!!と育成への気持ちがとても高まりました。

■育成前の実験

展示しているような親クラゲに育てるためには、いくつかのハードルがあります。その最初のハードルがクラゲの赤ちゃんにあたるエフィラや稚クラゲを得ることです。クラゲの種類によってはポリプからエフィラや稚クラゲになる条件が分かっていないことも多く、育てたくてもクラゲが得られないことがあります。ただ、すみだ水族館で飼育しているナンヨウミズクラゲはポリプからエフィラが生まれてくれていたので、すぐに育成を始めることができました。

次のハードルは水温とゴハンです。水温について、ナンヨウミズクラゲは暖かい海に暮らしているのでもちろん高めの水温を好むと思いますが、本州近海のミズクラゲと同じ水温でも育つのかな?という疑問があり、水温は2つの温度で飼育してみました。ゴハンについては、動物プランクトンのアルテミアを与え、給餌回数はミズクラゲと同じ1回と、多くのゴハンを食べられる2回で試すことに。これらの飼育条件をまとめると次のようになります。

条件1:水温23℃、ゴハンは1日1回(すみだ水族館で飼育しているミズクラゲと同条件)

条件2:水温28℃、ゴハンは1日1回

条件3:水温28℃、ゴハンは1日2回

これら3つの条件でそれぞれ同じ期間飼育した結果、条件3が最も順調に成長!条件2では育つものの、条件3より成長が悪い。条件1はエフィラが大きくなる様子が確認できませんでした。この結果を受けて、「水温28℃、ゴハンは1日2回」で育成を始めることにしました。ただ、順調に成長している条件3のエフィラでも少し小さく感じ、成長速度も遅いような気が…10年も前に採取したポリプなので何らかの不調を起こしているのかもしれない?と少し不安を感じていたのですが…そんな矢先に朗報が!

すみだ水族館ではアオウミガメ(前コラム参照)や海浜清掃の活動(前コラム参照)で小笠原に渡航することがあり、そのタイミングでナンヨウミズクラゲの採卵をお願いできるかも!ということになったのです。ただ、渡航するスタッフはクラゲ採卵の未経験者なので、すみだ水族館のビッグシャーレに居るミズクラゲで採卵を練習してもらい、小笠原へ送り出しました。そして待つこと1週間。無事に新たなナンヨウミズクラゲの卵から産まれたばかりの幼生(プラヌラ)を持ち帰ってくれたのです!ここから2024年Ver.のナンヨウミズクラゲのポリプを獲得し、本格的に育成をスタートさせました。

■さっそく育成スタート!

エフィラは、ポリプが形を変えて剝がれること(これを遊離(ゆうり)と言います)で得られます。

ポリプを育てているシャーレの中で遊離したエフィラを水槽へ移動して育成を開始しました。遊離したばかりのナンヨウミズクラゲのエフィラは、ミズクラゲに比べて色が薄い違いがありました。

遊離後14日で傘の直径が2cmくらいに成長。ここからゴハンの回数を1日2回から3回に増やして飼育を続け、遊離後30日頃には傘の直径が8cmにまで成長しました。生殖腺の形はこの時点で、ミズクラゲに比べて若干四角いかも?という変化が…!

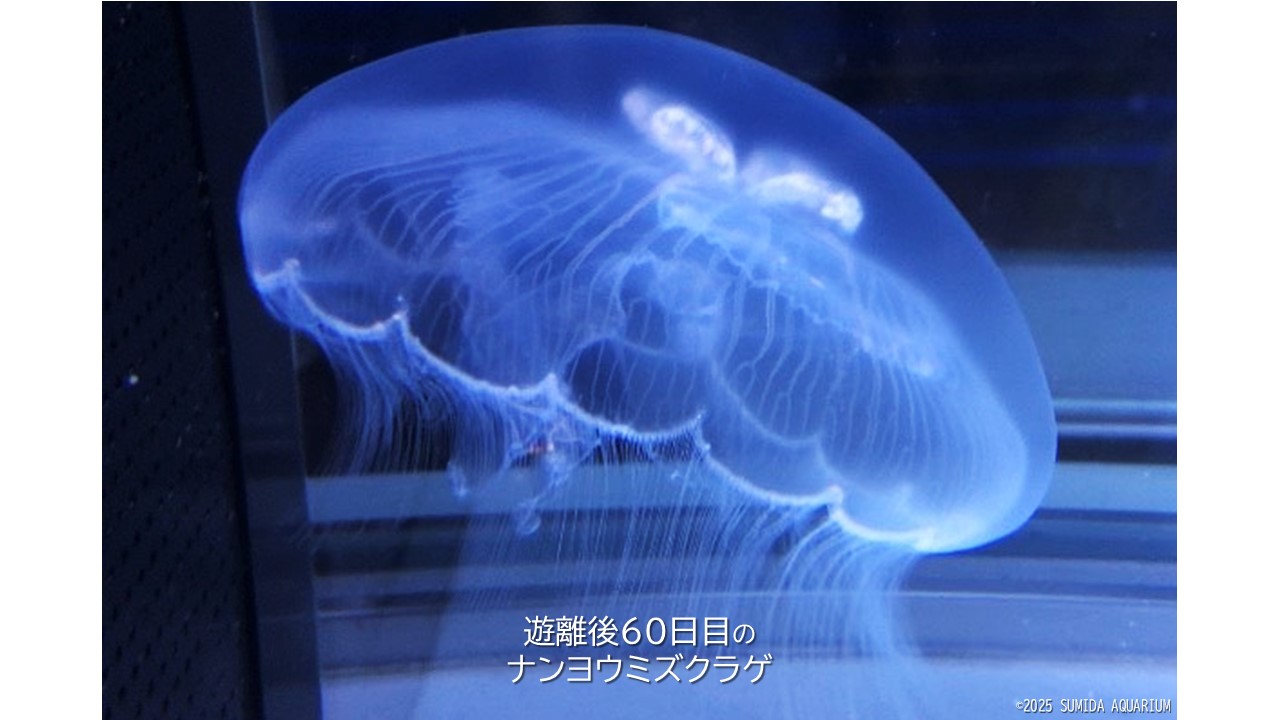

そのまま育成を続け、遊離後45日頃には明らかに普通のミズクラゲと見た目の違いが出できました!!このまま生殖腺がハート形になるかも~!という期待を胸に60日間飼育を続けました。

60日飼育を続けた結果、傘の直径が17cmまで成長しました!

■大きく育った子をご紹介!

大きい!かわいい!立派に成長してくれて嬉しい!!という気持ちの反面、見てみたい!と思っていた生殖腺の形はミズクラゲとは違うもののハート形にはならず、野生のナンヨウミズクラゲに比べると生殖腺の大きさも小さめでした。一方で、他の特徴であるナンヨウミズクラゲの方が傘の縁の切れ込みが深いという違いはしっかりと確認出来ました。

さらに今回の観察では、野生で観察された個体とは少し異なる点も見つかりました。水族館で育てた傘の直径が17cm程度のミズクラゲとナンヨウミズクラゲでは、ナンヨウミズクラゲの方の傘が立体的で白っぽいと感じたのです。これはミズクラゲとナンヨウミズクラゲを育てている環境(個体密度やゴハンの量)や、比較している日齢が違い、その差がクラゲの特徴に出たのかもしれません。完全に同じ条件で育てた場合はまた違った結果になったのかもしれません。もしくは、野生下での特徴は性成熟したような大きなクラゲで比較していて、成長途中の中途半端な大きさの比較事例はありません。もしかすると、野生下でも成長途中のクラゲの特徴を比較すると新たな発見があるかもしれません。

■野生のナンヨウミズクラゲへの憧れ

今回ナンヨウミズクラゲを育ててみて、明らかにミズクラゲと違う特徴は確認できましたが、やっぱりあの特徴的な生殖腺の形に育ててお客様にお見せしたい、また私自身まだ野生の姿を見ていないので見に行きたい!と思いました。飼育環境やゴハンなど工夫してまた挑戦したいと思っています!

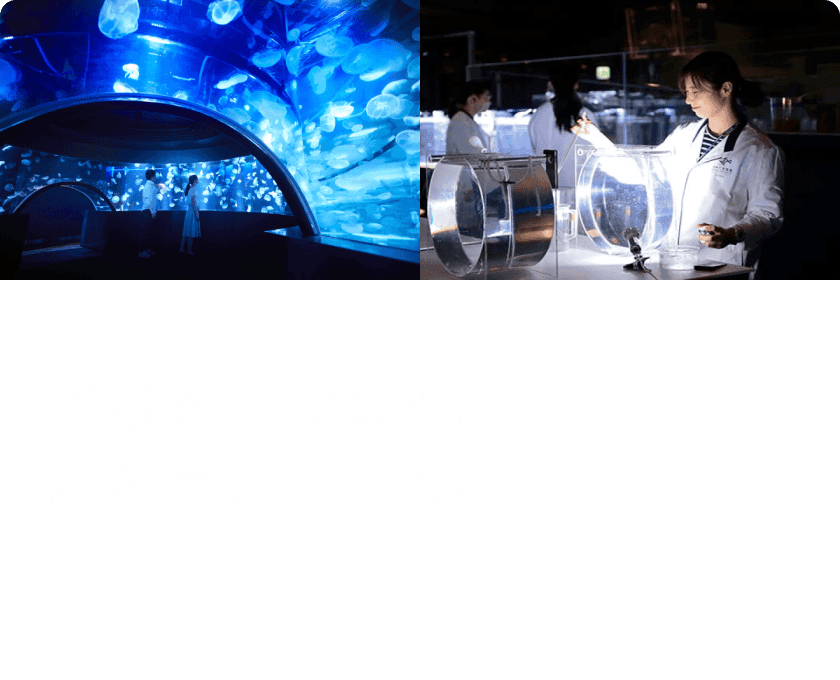

タイミングがあえば、館内の「ラボ」で育成中のナンヨウミズクラゲを見られるかもしれません。そのときは是非、ミズクラゲとの違いを見比べたり、成長していくクラゲの様子を見に何度も会いに来たりしていただけるととても嬉しいです! 最後までご覧いただきありがとうございました!